これまでいくつか作品を紹介させていただきました。今回はもくお所長が組み木遊びをする際のコツを紹介したいと思います。特殊な技術や道具が必要な難しいことではありません。

ポイントは「観察」にあり

一言でいうと「表現したい対象をよく観察すること」です。作りたいものの特徴が端的に表現できていれば、詳細は多少あいまいできっちり表現できていなくても伝わると思います。

例えば、ショッピングセンターや観光地などでその場で描いて売っている似顔絵イラストです。有名人や芸能人などの似顔絵見本を掲示して営業している似顔絵イラスト屋さん。描いてある人の外見上の特徴が強調されていて、だれがどう見てもその人物本人を描いているのだとわかります。

作りたいものが決まっているときのコツ

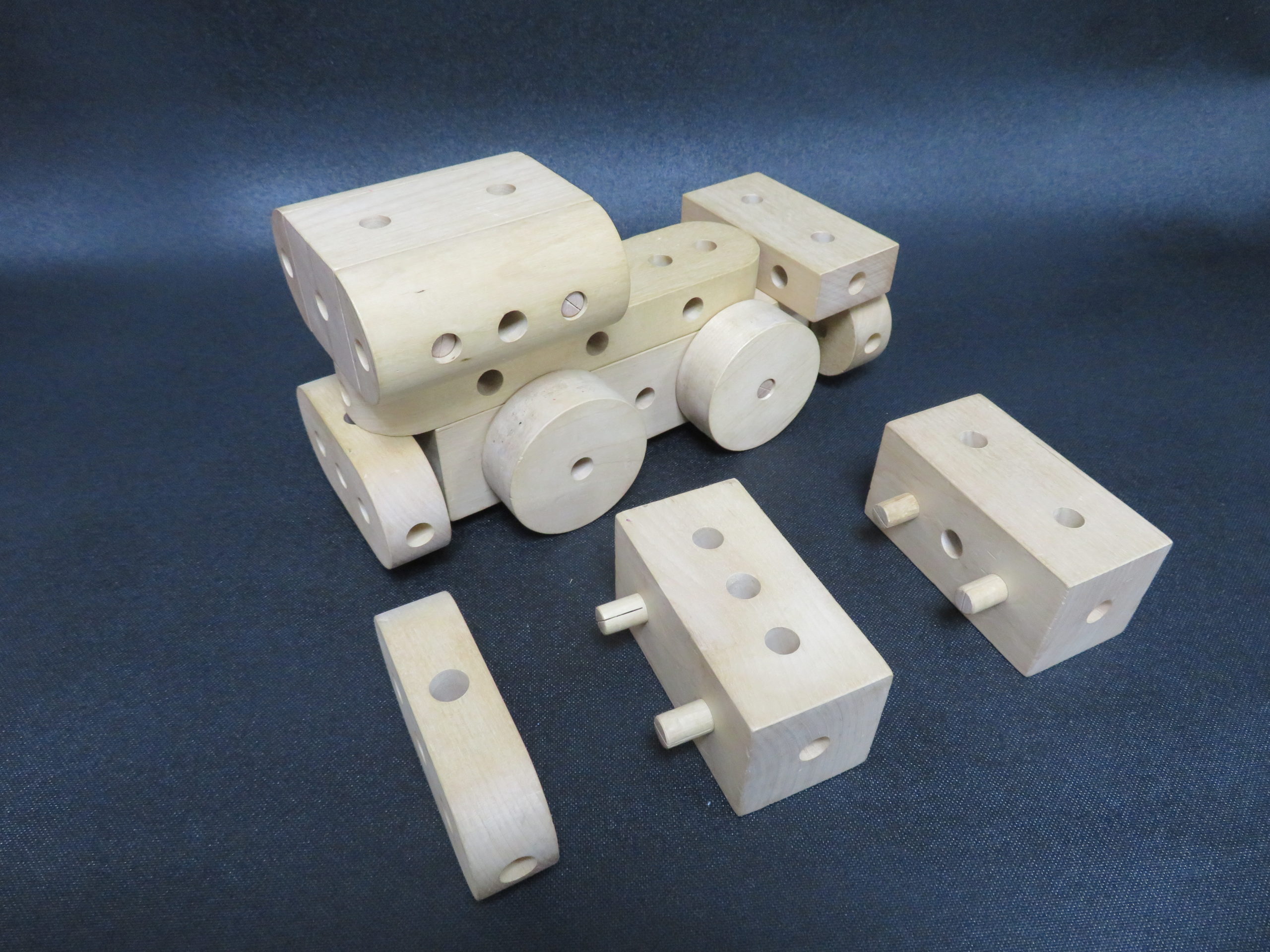

組み木で作りたいものが決まっている場合、コツは似顔絵イラストの例と同様で特徴を表現することです。以前紹介した「蒸気機関車①」では車輪はありません。あるのは煙突とキャビンだけです。あなたが蒸気機関車と聞いて想像する一番の特徴は何でしょうか。つながれた動輪でしょうか?もくもくと煙を上げる煙突でしょうか?

もくお所長が組み木で蒸気機関車を表現する際に最初に頭に浮かんだのが煙突でした。長い角柱に円錐で煙突を表現することで蒸気機関車の外見上の特徴を表現することにしたのです。煙突の形状は円柱部品でもよいと思いましたが、大きな煙突の形を強調したいために円錐を用いました。

強調した煙突を表現することで、それ以外の表現があいまいでも蒸気機関車を表現していることが分かるでしょう。もしかしたら工場の煙突かもしれませんが、、、。しかし、これがもし煙突を表現していなかったとしたら、初見で蒸気機関車だとわかる人はまずいないと思います。

さぁ作り始めよう!その前にイメージを持とう!

組み木遊びで「何をどう作るか」と考える前に、「作りたいものの一番の特徴は何か」を思い出してみてください。機関車であれば煙突、象であれば長い鼻、虫のカマキリであれば大きなカマ等。その特徴を頭にイメージ出来たら部品を眺め、「さて、どのように表現しようか」と作品作りを開始します。

まずは1つ、最大の特徴を表現することをしてみてください。組み木作品に慣れるにつれてそのほかの特徴を同時に複数表現できるようになるでしょう。同時に複数の特徴を表現できれば、作品としての完成度は向上します。

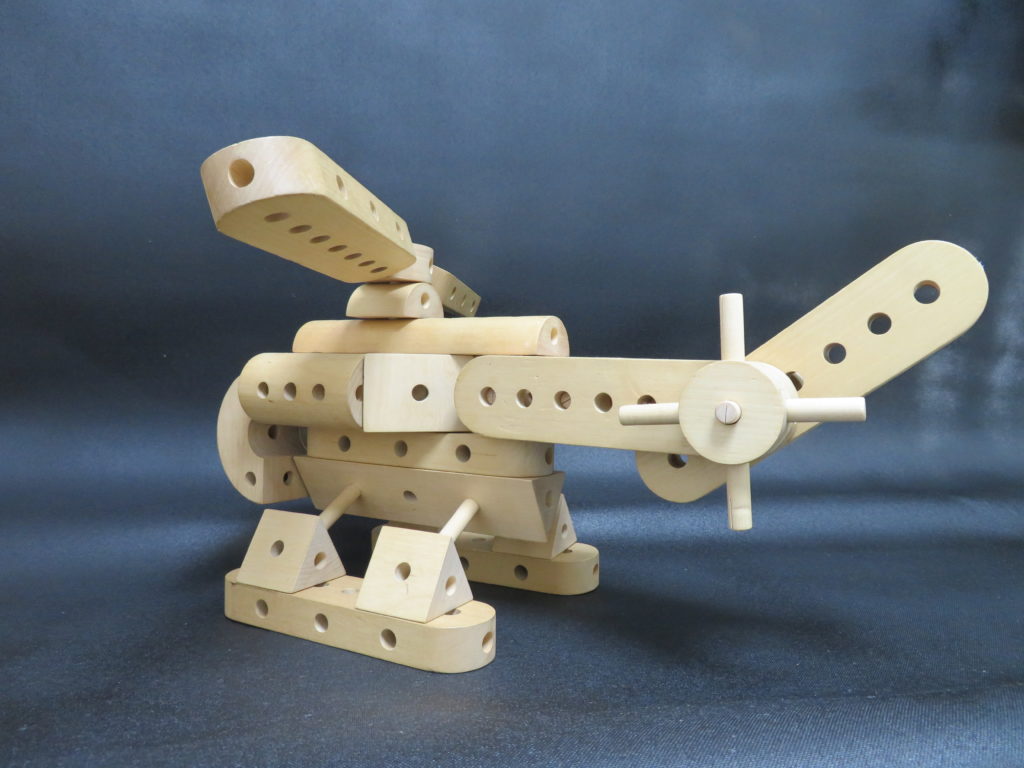

作例:ヘリコプター

以前紹介した「ヘリコプター」では最大の特徴であるローターと、そのほかの特徴である機体後部の小さなローター、接地するときの脚、大きな曲面のコクピットを表現しました。ここまで同時に複数の特徴を表現すれば初見でも「ヘリコプター」だと認識できると思います。少なくとも飛行機や熱気球とは思わないでしょう。以上が作りたいものが決まっている場合のコツです。

作りたいものが決まっていない(分からない)とき

では、作りたいものが決まっていない場合はどうしたらいいのでしょうか。全く作りたい気持ちがない場合は別として、何か作りたいけど作りたいものが見つからない、思い浮かばない場合です。人によって方法は違うと思いますのであくまでもくお所長のやり方です。

もくお所長の場合は組み木部品で何も考えずに遊びます。今まで組み合わせなかったような部品同士を組み合わせてみたり、積み木のように積んだり平面に並べてみたり。そんな遊びの中で「あ、これ何かに似てるな」とか「こんなことに応用できるかも」とかインスピレーションが沸いてきたらしめたものです。それらをもとに形を作り始め、試行錯誤して作品の完成度を上げていきます。

まとめ:表現の手段としての組み木

最後に、組み木作品において制限はありません何を作っても自由です。実在しないような生き物やSF的な乗り物等、現実世界になかったもの、ないものを作ってもいいのです。大事にするべきは似ている似ていないではなく自分が表現したいものを表現することだと思っています。それが自分で満足いくものであればいいのです。「やりたいことをやりきる」これが大切だと思います。

組み木遊びに限る話ではありませんが、絵や工作等で子どもが試行錯誤して何かをやり遂げ、満足げにしている時に批判はしないようにしましょう。

子どものが「自分も満足した」と思うことに加えて「誰かに褒められた」という事実が重なれば今後更に驚くような何かをやり遂げてくれるでしょう。文章ばかりのブログになってしまいました。最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント

組み木遊びで大切なのは、作りたいものの特徴を的確に捉えることですね。もくお所長の蒸気機関車の例は、煙突を強調することで、全体を理解しやすくしている点が素晴らしいと思います。子どもたちが作品を作る際にも、まず最大の特徴を表現することを意識させると良いでしょう。最後に、誰かに褒められる経験が、子どもたちの成長をさらに促すことが分かりました。組み木遊び以外の分野でも、このようなアプローチは有効だと思いますか?

コメントありがとうございます。仰る通り組み木遊びの初歩は「作りたいものの一番の特徴」をどこに見出すか。ですね。成長を促すアプローチはどの分野であれ子どもに「やりたい!」「もっとやりたい!」と思ってもらうことだと信じております。スポーツでも勉強でも芸術でもなんでもです。スポーツ等の勝ち負けのある分野なら「負けて悔しい」もやる気につながる子どももいるかもしれませんが、性格上そうではない子どもがいるのもまた事実です。でも褒められれば誰でも嬉しいですよね。勝ち負けの有無にかかわらずどんな分野でも通用するのが褒められる、一緒に楽しめる経験だと考えております。とりわけ子どもにとって身近な人や親しい人からの一言の影響は計り知れないと思います。