乳児や幼児を子育て中に絵本を読み聞かせする機会は1日に何度もあると思います。

特に教育に力を入れている大人がいる場合はなおさらです。

そこで今回はもくお所長のおすすめする読み聞かせのポイントを3つ紹介したいと思います。どれも簡単なことですのでやっていない方はぜひ試してみてください。

読み聞かせポイント3つとは

次の3つがもくお所長の実践する読み聞かせポイントです。順に紹介していきますね。

- 絵本は子どもに選んでもらう

- 背表紙も読む

- 読む速度は通常会話程度の速度

この方法を実践すると次の好循環が生まれます。

子どもが絵本好きになる

↓

本を読むことが日常となる

↓

早くから字に興味を持つ

↓

興味を持つからどんどん読む

↓

さらに本好きに

その1:絵本は子どもに選んでもらう

大人子ども問わず、どうせなら面白い本、興味のあるを読みたいですよね。

絵本の選び方についてはこちらに詳しく書いてありますのでご覧ください。

ただし1歳未満の赤ちゃんなど、自分で選べない小さい子どもの場合は親が選んであげましょう。

最初の読み聞かせは親の興味のある絵本になると思います。

徐々にその子の好みが確立されていきますのでそれまでの間、選んであげてくださいね。

何に興味を持つか分からないため、できるならば名作から新作までいろいろなジャンルの絵本を読んであげたいですね。

ある程度年齢が進んで好みが確立されると、読んでほしい絵本を持ってくるようになります。

それは子どもにとって興味があり、知りたいことが書かれている大切な本です。

当然、興味のある内容なら子どもの集中力も違います。

集中すればするだけ得るものを多くなることでしょう。

→ 得るものが多い=絵本て楽しい!

「楽しく学ぶ」が一番いいです。子どもは何かを楽しんでいるうちに自然と学んでいます。

その2:背表紙も読む

「背表紙も読む」意外と重要です。

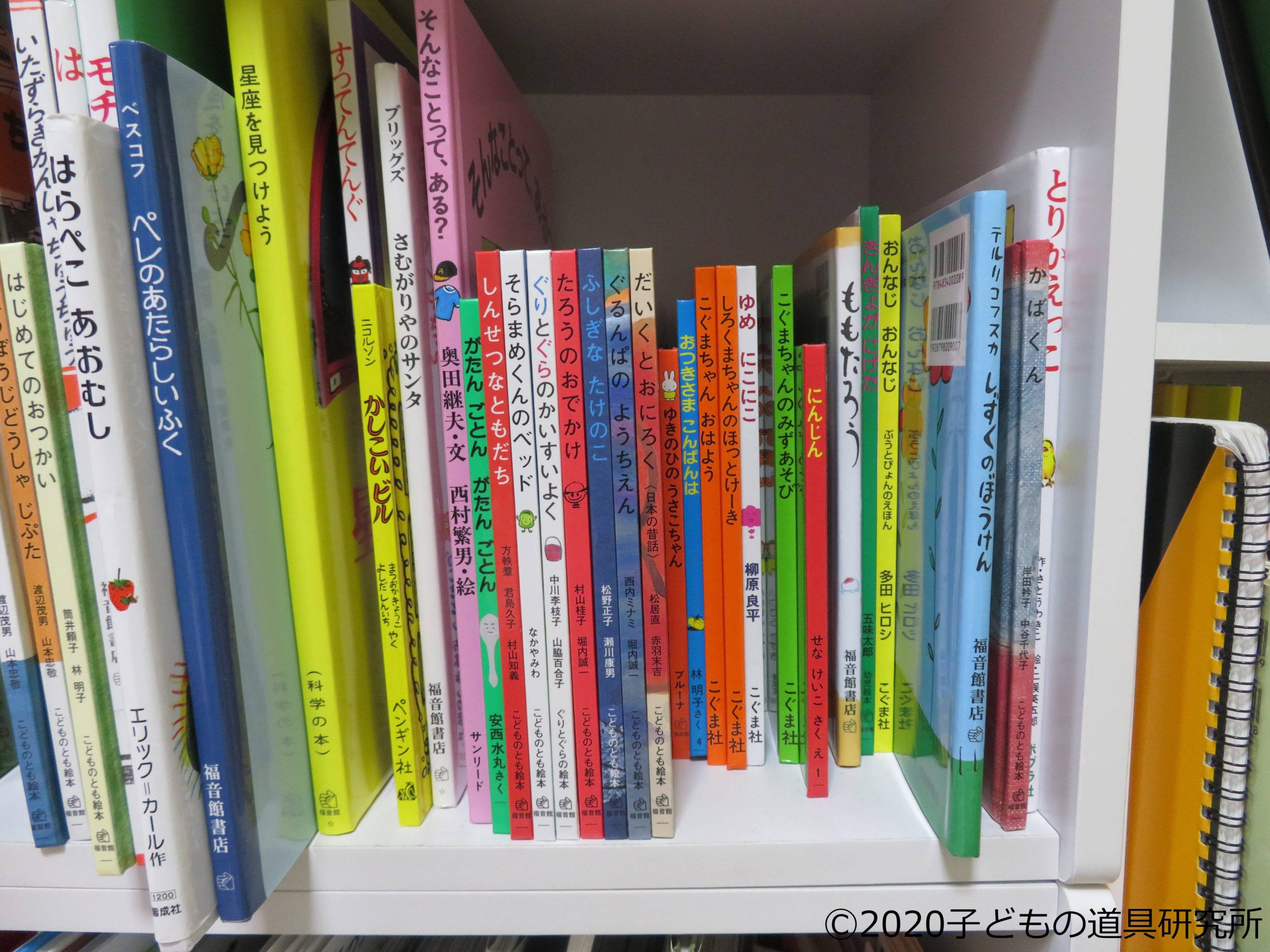

なぜなら本棚にある状態から本を手にするとき、最初に見るのが背表紙だからです。教育熱心な家庭であれば持っている本の数も多いと思います。すべて表紙を見せて保管しているという方はなかなかいないのではないでしょうか。

目的は背表紙からの情報だけでどの本か判断してもらうことです。表紙を見ないと何の本か分からないようだと、本棚にある状態で子どもはどれが読みたい本なのか分からなくなります。お気に入りの絵本の表紙と背表紙は子どもの頭の中でリンク付けできるようにしてあげましょう。

方法は簡単です。

表紙絵を見せて題名を読んだ後、背表紙だけを見せて再度題名を読む。これだけです。

もくお所長の家ではもう何年も読み聞かせをしていますが、現在うちの4歳になる息子は本棚から自分の好きな本や読んでほしい本を手に取り、一人で読むことができます。もちろん読み聞かせもまだまだやっていますけどもね。

読みたい本を背表紙だけで判別できる=本の内容を知っている

=それでも読みたい=絵本が好き!!

その3:読む速度は普通の速度

赤ちゃんに読み聞かせる場合、非常に読み聞かせの速度が遅くなっている方いませんか?

子どもはページがめくられるたびに目線をいろいろ動かして情報を得ています。情報は絵から、文字から、耳から、様々なところから得られます。理解漏れがあっても繰り返し読めばいいのです。

あまりに遅すぎる音読のデメリットは間延びです。子どもに退屈な一瞬を与えてしまうかもしれません。「絵本は退屈なものだ」とならないよう、通常会話程度の程よいテンポで読んであげましょう。

繰り返しが多い「いないいないばぁ」や「がたんごとんがたんごとん」、「のみのぴこ」なんかはのんびり読み聞かせるよりもリズムに乗ってぱっぱとページを進めるほうが子どもの印象にも残りやすいと思います。

この本飽きない=もっと読みたい!!

絵本は繰り返し読んで面白さを再発見する、興味のあることを再確認するといった役割もあります。

絵本から一度に得られる情報には限りがあります。ぜひ繰り返し読んでその絵本の面白いところを隅から隅まで知り尽くしてくださいね。

最後に

絵本が好きな子どもは文字を早くから読み始めます。声に出さなくても、どこかのタイミングで読み始めていることでしょう。絵本が面白い、読めることが面白い、字が面白い。学びの好循環につながります。絵本の読み聞かせは文字の学習としておすすめです。

コメント