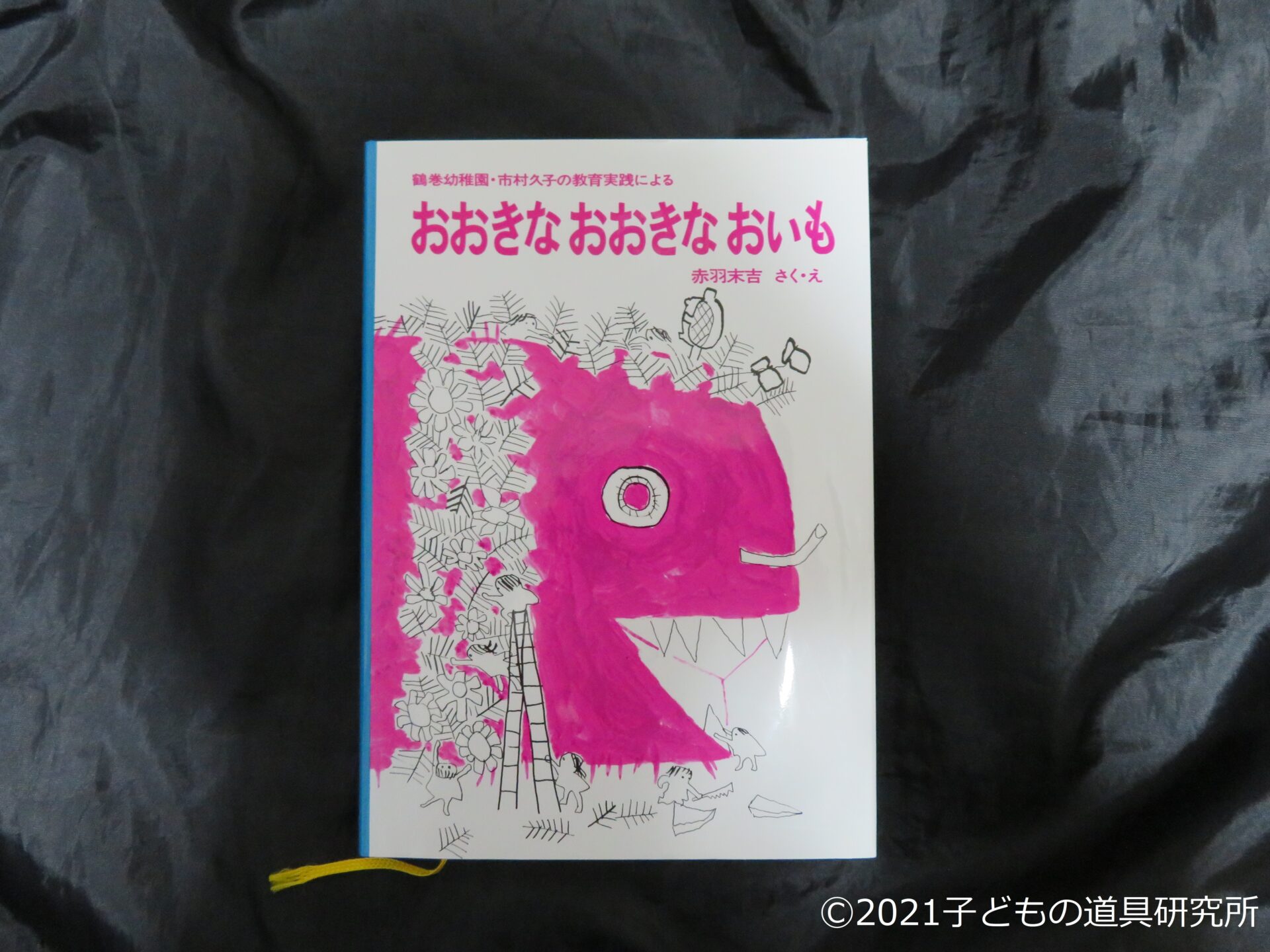

この本を紹介したい理由は子どもの想像力が豊かに描かれているからです。

子どもには面白い物語、大人には想像と創造の重要性を教えてくれる本だと思います。

昨今のテクノロジーの進化により、「物事を頭の中でイメージしてそれを何かにアウトプットする。」そんな作業が大人も子どもも減りつつあるように感じています。

何か分からないことがあればスマホでさっと調べて済ませる。

悪くはないと思いますが、アウトプットしてこそ人の目に留まります。

スマホからのインプットだけで終わらせるのではなく、アウトプットにつなげたいですね。

そうすることで人とつながりを持つきっかけになる可能性だってあると思います。

仕事もそうですが、アウトプットして初めて価値のあるものって多いような気がします。

この本はそんなアウトプットの重要性を子どもたちの持つ豊かな創造性で訴えかける1冊だと思います。

あらすじ

とある幼稚園で「おいもほり」イベントが企画されました。

しかし当日は雨により1週間延期になってしまいます。園児たちは残念がります。

「おいもは1週間でどんどん大きくなってみんなを待ってくれていますよ」

この一言で園児たちは「どれくらい大きくなるのかな?」と「おいも」のことを考え始めます。

あーでもないこーでもないと議論しますが、最後に、おいもの絵をみんなで描くことにします。

そして紙を継ぎ足し描いていくうちに、おいもはどんどんどんどん成長を続け、先生もびっくりしてしまいます。

「おおきなおおきなおいも」を目の前にしていろいろな話が盛り上がります。

どうやって引っこ抜こうか?どうやって運ぼうか?どうやって洗おうか?

途中でおいもを舟や怪獣に見立てて遊びが始まります。

いっぱい遊んだ後に、みんなで食べることにします。

「おおきなおおきなおいも」ですから食べたい料理にすることができます。

細かく刻んでそれぞれ好きなおいも料理を作ります。

様々なおいも料理が並ぶパーティーが始まりました。

おいもをたくさん食べた後は、、、。おならが出ます。

おならの力で宇宙に出発です。

最後は雲につかまって無事帰ってきて物語は終わります。

もくお所長の解釈(感想文)

物語の半分以上が園児の想像で構築されています。

読み進めるうちに園児たちの想像で描いたおいもの絵が本物に感じられるくらい自然と物語に引き込まれました。

各個人の中で勝手においもの大きさを想像していただけではここまで話は発展しなかったでしょう。

なぜなら想像は目に見えないものだからです。

想像を絵にアウトプットしたからこそ先生は超おおきなおいもを目にすることができましたし、話が膨らんだことと思います。

そして園児たちの豊かな想像力。みんなで一つの作品を描き、そこからさらに自由に想像を膨らませる。

これってすごく楽しいことなんじゃないでしょうか。

最後におならが出てきますが、これだけの大きなおいもをお腹いっぱい食べればそれはもうおならのオンパレードでしょう。ふふっと笑って本を閉じることができました。

園児たちの想像を作品にした物語ですので小さな子どもにも親近感の湧く作品だと思います。

「思っていることを形にする」ことは人生そのものな気がします。

自己主張(アウトプット)をすれば必ず人の目に触れます。

先生がおいもの大きさに驚かなければ「いもザウルス」や「いもらす」まで想像が膨らむことはなかったでしょう。

ふと恩師の言葉を思い出しました。

「人は自分の考えているような人間になれる」

どうせならやりたいことをやって生活していきたいですもんね。

得意なことを伸ばすためにも子どもには好きなことを好きなだけやれるチャンスを、思いを表現する様々な手法を、親としては許容してあげたいと考えさせられました。

まとめ(想像のすばらしさとアウトプットの重要性)

基本的にこの物語は日常の親近感を楽しむ絵本に分類されると思います。

(分類についてはこちらをご覧ください。)

・生き生きとした豊かな想像力を描いた作品です。

・大人にはアウトプットする重要性を教えてくれます。

・大人にとっては日常の親近感以上に、その想像や創造の大切さを気づかされます。

・個人的には子どもに携わるすべての大人に読んでほしい本です。

コメント