誰からの目線で物語を見るか

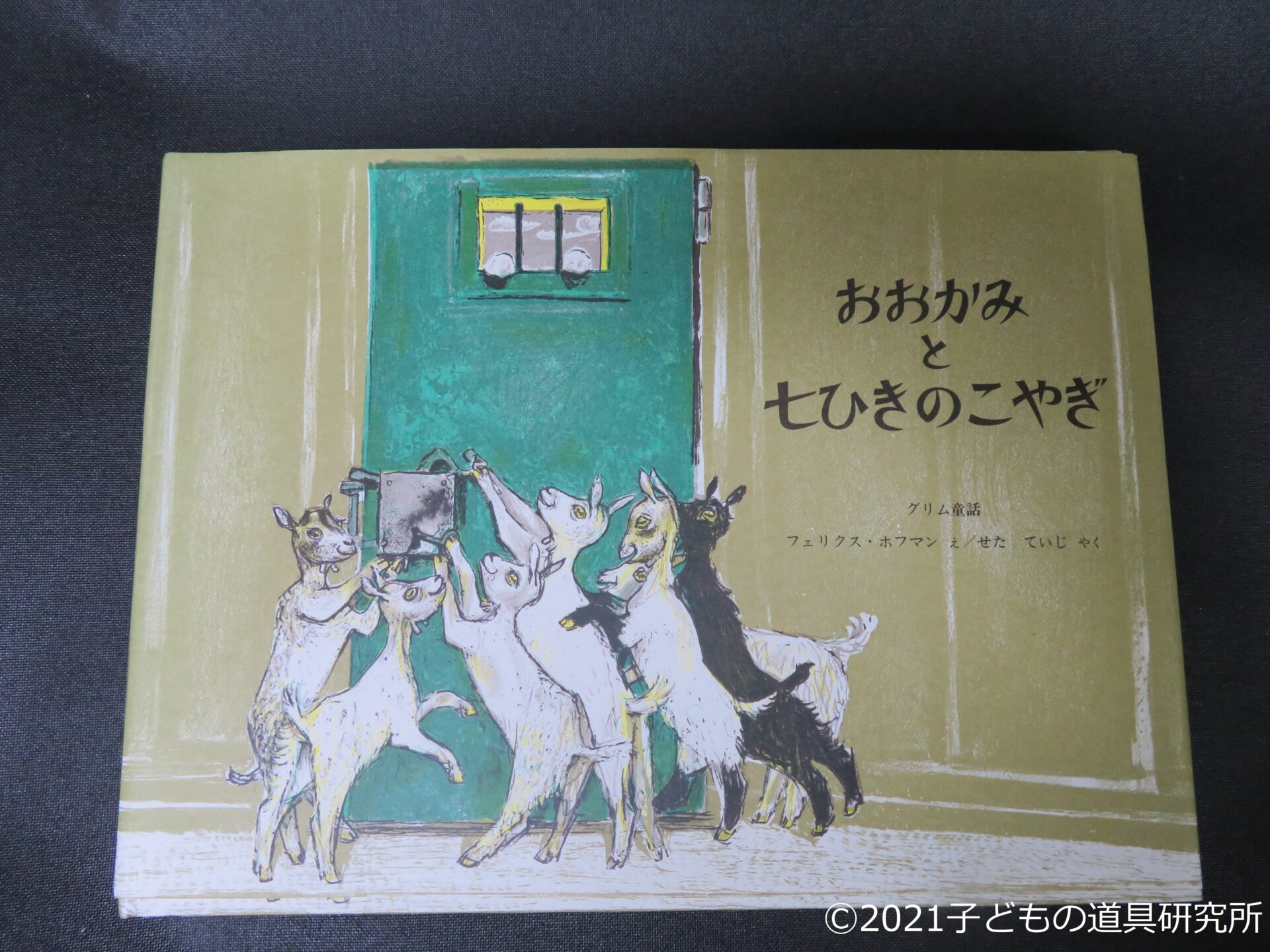

グリム童話の「おおかみと七ひきのこやぎ」このお話は様々な視点から物事を冷静に分析できる子になるサポート的な絵本だと思います。

お母さんヤギ、子ヤギ、オオカミの他にもいる登場人物の視点から考えてみたり、オオカミに子ヤギが襲われる場面を目撃してしまった目撃者的な視点から考えるのもありですね。

普通に読み聞かせして「ヤギさんたち助かってよかったね」それではもったいないと思います。

この話は相手の立場を理解することを学ぶいい絵本です。

どの立場から見るかによって解釈や考え方は変わってきます。

自分がオオカミだったらどうするか。

子ヤギだったらどうするか。

いろいろな角度から思いを巡らせてみてください。

オオカミは悪いことをしたのか?

子ヤギはどうしたら食べられずにすんだのか?

オオカミはどうしたら死なずに済んだのか?

もし自分がオオカミに脅かされて悪だくみに加担させられそうになったらどうするか?

など。

(一応)あらすじ

お母さんヤギと7匹の子ヤギが暮らしていました。

ある日お母さんはおいしいものを取りに森へ出かけてしまいます。

オオカミに気を付けるよう子ヤギたちに伝えます。

「オオカミが来ても決して扉を開けてはいけませんよ。」

「あのしわがれ声と足が黒いのに気をつければすぐにわかるでしょう。」

最初のうちはお母さんの言いつけ通り子ヤギたちは家の扉を開けることはしませんでした。

しかしオオカミはあの手この手を使ってヤギの家に侵入してしまいます。

そして末っ子以外の子ヤギを丸のみにしてしまいます。

森から帰ったお母さんヤギは悲しみに暮れるものの

残った末っ子ときょうだいを助けるために動きます。

満腹だったオオカミが寝ているのを発見し、腹を切り開いてきょうだいを助け出します。

代わりに石を詰め込み腹を縫い合わせました。

目を覚ましたオオカミはのどの渇きに気づき、井戸で水を飲もうとします。

しかし石の重さで井戸に落ちて死んでしまいます。

お母さんヤギと子ヤギ達は再会とオオカミの死を喜ぶのでした。

もくお所長の解釈(感想文)

読み終わって最初に感じたのは「オオカミは悪いことをしていないのに殺されてしまった。ヤギたちの報復は度を越している。」ということです。つまりは物語を第3者的な目線で考えてみました。

オオカミは肉食です。肉を食べないと生きられません。狩りが必要です。狩りには頭を使います。どうしたら効率よく狩りができるか?確実に食べ物にありつくにはどうするか?

(→これって生物の学習や食育につながりますね。)

その結果が声をきれいにするためのチョークであったり、毛並みを白くするための小麦粉だったり。

(→試行錯誤、トライアンドエラー、組み木の世界も同じです。)

生きるために必要なことをしたのにヤギに仕打ちにあってしまうなんてかわいそうです。しかもその喜びようときたら、、、。

(→昨今の集団いじめ問題もこんな感じなのかなぁ?)

食べてすぐに寝なければよかったのです。そう家まで我慢して。オオカミはオオカミの家で寝れば石を詰め込まれることもなく、目覚めもすっきりだったと思います。

(→油断大敵。勝って兜の緒を締めよ。)

まとめ:5分で読んでも学べることが6個以上!

もくお所長は第3者的な視点で物語を考察しました。さっと物語を読んだだけでも生物、食育、試行錯誤、社会問題、油断大敵など、このオオカミと7匹の子ヤギから様々なことを学ぶことができました。

お母さんヤギの立場になって考えても別の様々なことが学べるでしょう。基本的にこの物語はお話を楽しむ絵本に分類されると思います。(分類についてはこちら)

絵本の持つ多様性、発展性に触れることは、子どもとってに新たな世界観や様々な考え方と接する大切なことだと思います。

いろいろな考えが思ってもみなかったところでつながり、発展して誰もが至らなかった所にたどり着いたり、だれも表現できなかったことが表現できるようになったり。多様性、発展性には多くの可能性を秘めています。

素直で柔軟な頭を持っている今だからこそ、いい絵本に出会うことで豊かな感情や考え方を習得してほしいと願います。

コメント