それは見守ること

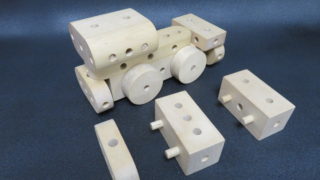

積み木遊びや絵を描くことに限らず、何かを自分でやることで子どもは充実感を得ます。

それが小さな自信に繋がり小さな自信はより大きな取り組みへと繋がります。

そして大きな取り組みは大きな自信を呼び込み、そしてさらに発展していくでしょう。

この好循環の源である子どもの小さな自信を削がないためにおとなができることは何でしょうか。

それはずばり「見守ること」です。

大人にとっては忍耐です。

がまんして見守ること

絵具を口にしたりハサミを突き刺したりといった命にかかわるような危険な時は除き、基本的に手出し口出しはしてはいけません。

手出しができるのは子どもから手伝ってと言われたときだけで十分です。

何かの小さな問題や課題に対して、自分でどうにかしようとしている時に先回りして答えを出してしまったらどうなるでしょうか。

それは、考える過程(=子どもの学び)を奪うことになります。

積み木でも絵でも子どもが一生懸命夢中になって取り組んでいるということは大切な何かを習得する過程にあるということです。

それも自ら楽しみながら。

試行錯誤を繰り返すことで子ども自らがテクニックや方法を発見、習得していきます。

子どもが自由に楽しく学んでいることを妨げることはあってはいけないと思います。

安全にだけ気を配り、子どもの中にある世界をどんどん広げられるように。

おとなは黙って見守りましょう。

子どもが表現した事実を褒める

「見て見て!できた!」と子どもが作品を披露したら褒めてあげましょう。

それが大人から見てお世辞にも良い作品でなかったとしてもです。

「楽しく描けたね。」「よく作り上げたね。」それだけで十分です。

子どもが自己表現をしたという事実。それを褒めてあげましょう。

テクニックや方法はやっていくうちに習得していきます。

最初から型にはめるような指導は不要だと考えます。

それよりもまずはやってみることです。

どうしてもがまんできなかったら、、、。

どうしても手出し口出ししたい!という方。

一緒にやってみるといいと思います。

例えば1つの大きな絵を一緒に描くもよし、別々の絵を各自で描くもよし。

子どもはあなたのやり方や作品を見て新たな発見をするか、

ここどうやって描いたの?と聞いてくるでしょう。

聞かれてから答えるのが大切です。

ほんの少しヒントを与えればそこから先は自分でどうにかできます。

聞いてこなくても大丈夫です。

実は大人のやり方を見ています。

見られているなと思っても気にせずそのまま作品を作り続けましょう。

子どもなりに気づきがあればそれを自分のものにしていきます。

一度どうにかできてしまえばあとは繰り返しです。

子どもが楽しんで続けることで道具の使い方や作品の完成度は向上していくでしょう。

コメント